Dans son numéro du 10 mars 1880, le journal Gil Blas imagine un savoureux dialogue entre Émile Zola et un directeur de théâtre à propos de la transposition sur la scène de Nana, l’un des plus scandaleux romans de l’auteur des Rougon-Macquart, paru en volume un mois plus tôt.

« Besogne difficile en diable que de trier dans le tas d’ordures celles qu’on pourra jeter sur la scène sans trop salir les planches. Le grand naturaliste ne se doute guère de ces difficultés. »

Comment en effet traduire visuellement la première scène, qui montre Nana quasi nue, en Vénus, au théâtre des Variétés ? On imaginera que, devenue baronne, elle participe, légèrement décolletée, à une charade. Ou celle où l’un de ses amants lui flanque « une tripotée sur les fesses » ? Il devra se contenter d’une simple paire de claques sur les joues. La suite, en revanche, s’avère plus compliquée :

« Tout marchait donc à souhait dans l’établissement du scénario, lorsqu’une énorme pierre d’achoppement tomba entre les collaborateurs. Nous voulons parler de la singulière table d’hôte de la rue des Martyrs, tenue par une vieille Sapho et fréquentée par de jeunes lesbiennes.

- Jamais, jamais cela au théâtre ! hurla le disciple.

- Vous êtes un niais ! rugit le maître. Ces mauvaises mœurs existent-elles, oui ou non ?

- Eh ! Toute vérité n’est pas bonne à dire ! »

On ignore quelles furent les partis-pris scéniques des adaptateurs de Nana, ou même si l’adaptation eut lieu, mais ce dialogue imaginaire souligne, sur un mode ironique, combien le lesbianisme, ici couplé à la prostitution, reste un sujet à haut risque, en cette orée de la IIIe république où n’a pas encore été votée la loi libérale sur la presse de juillet 1881. Les « turpitudes » des héros et héroïnes de Zola évoquent alors plus les dépravations du Second Empire que la révolution sexuelle ou la promotion des minorités stigmatisées.

Est-il seulement possible de parler des lesbiennes dans la presse du XIXe siècle, alors même que le traitement médiatique de l’homosexualité en général – le terme est apparu en 1869 mais reste peu usité en France, où les amours entre personnes du même sexe ne constituent pas un délit pénal –, relève presque toujours de la condescendance ou du mépris ?

Les choses, en réalité, sont plus complexes que ne le donne à penser cet amusant article, et l’évolution chronologique est ici essentielle. Jusqu’aux années 1880, dans un contexte de censure des mœurs et des écrits demeurée très active sous le Second Empire puis durant la période de « l’Ordre moral » (1873-1877), il reste difficile de parler publiquement de « ces choses-là », autrement que sous couvert d’art et de culture, et encore, à mots feutrés. Quelques œuvres littéraires – La Religieuse, de Diderot, publié à titre posthume, en 1796, Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier ou La Fille aux yeux d’or, de Balzac, tous les deux en 1835 – ont certes réussi à déjouer les censeurs de leurs époques respectives, pour se risquer sur le terrain glissant du « trouble dans le genre » et des amours entre femmes.

En 1857, pourtant, la justice impériale n’a pas hésité à poursuivre Baudelaire pour ses Fleurs du Mal, exigeant le retrait des poèmes « Lesbos » et « Femmes damnées », qui ne seront officiellement réintégrées au recueil qu’en… 1949. Quant à l’œuvre de Sade, elle n’aura pas d’existence officielle avant 1960 : les sexualités transgressives demeurent bien, pour l’essentiel, cantonnées aux circuits clandestins de la pornographie.

à lire aussi

Long format

Le procès des Fleurs du Mal en 1857

Les amours saphiques n’ont pourtant pas le même statut sacrilège que l’homosexualité masculine. Dans les pays où cette dernière est pénalement réprimée, telle la Grande-Bretagne et l’Allemagne, la loi n’évoque presque jamais les relations sexuelles entre femmes ; soit qu’on les juge quasi impossibles, à une époque où la femme « honnête » se doit d’être pure et éthérée, soit que, précisément pour cette raison, on préfère ne pas attirer l’attention sur une dangereuse virtualité, soit, enfin, et de manière plus trouble, que l’amour lesbien, considéré comme batifolage sans conséquence, ne dérange guère le regard masculin, allant même jusqu’à le titiller agréablement, comme en témoignent nombre de gravures ou de textes licencieux.

Le lesbianisme dispose par ailleurs, depuis des temps très anciens, d’une ambassadrice de charme en la personne de la poétesse grecque Sapho (parfois orthographié Sappho, Sapphô, voire Psappha), que les années 1880-1890 redécouvrent pour en faire une sulfureuse héroïne fin-de-siècle. En vérité, la vie de cette femme née sur l’île de Lesbos vers 620 avant J-C est mal connue et se prête à toutes les interprétations. D’un milieu privilégié, elle serait devenue veuve à un âge précoce, et aurait alors créé, à Mytilène, une célèbre école de poésie et de chant pour jeunes filles, qui fera précocement de Lesbos la « terre des nuits chaudes et langoureuses » chantée par Baudelaire, celle où « les filles aux yeux creux, de leur mort amoureuses / caressent les fruits mûrs de leur nubilité ». La légende dit aussi qu’elle serait tombée amoureuse, à la fin de sa vie, d’un berger inconstant nommé Phaon, tout en dédaignant le trop empressé Alcée. Ces tumultes sentimentaux l’auraient poussée à se jeter dans la mer, du haut du rocher de l’île de Leucade, dans une scène dramatique dont s’est plusieurs fois emparée la peinture du XIXe siècle. Ainsi, si sa réputation de « lesbienne » est ancienne, les « preuves » en étaient trop ténues et peut-être trop scandaleuses pour s’imposer à la tradition. À l’époque moderne, ne subsistent d’ailleurs plus, d’une œuvre fort riche, que deux odes incomplètes, auxquelles s’ajoutent de multiples fragments.

Comme nombre de ses contemporains, Charles Gounod, dans son premier opéra, Sapho, créé en 1851, préfère s’en tenir au versant « hétérosexuel » de la légende, comme le remarque prudemment Le Figaro du 1er avril 1884 :

« L’Antiquité, voulant enrichir l’art, en a fait une légende qui se compose de l’histoire de deux femmes : la grande Sapho d’abord, poète, philosophe, musicienne, fondant à Mytilène un Conservatoire où les jeunes et jolies Lesbiennes, ces amazones de la volupté, venaient apprendre à faire les vers et l’amour saphique ; puis la seconde Sapho celle qui, aimée et abandonnée par Phaon, obtint la célébrité avec la culbute qui fut baptisée le saut de Leucade. »

En 1854, à propos d’un drame antique en un acte au Théâtre français de Paul Juillerat, le journal Le Constitutionnel développait un argumentaire nettement plus ambigu. Reprochant au spectacle sa fadeur, comparable à celle de la Sapho de Philoxène Boyer, au théâtre de l’Odéon, le journal regrettait qu’on ne puisse, à l’époque contemporaine, évoquer la poétesse lesbienne dans toute sa vérité :

« Quant à Sapho, on aurait bien de la peine à la rendre intéressante au théâtre dans l’état des mœurs modernes […]

Sapho était brune, petite, peu jolie, d’une effroyable dépravation à la juger d’après les médailles antiques et le récit de Mme Dacier [une des traductrices de Sapho au XVIIe siècle]. Je ne prétends pas pour cela qu’il faille la mettre sur scène, mais acceptez-la telle qu’elle est, ou bien passez vous d’elle. »

Le feuilletoniste reprochait à ses contemporains de faire de Sapho une pâle héroïne romantique, quand il eût fallu savoir peindre « la courtisane de Lesbos, suivie des jeunes élèves qu’elle aime avec excès » (26 juin 1854). Mais un tel tableau aurait-il pu passer le cap de la censure, dans cette première décennie du Second Empire encore très moraliste ?

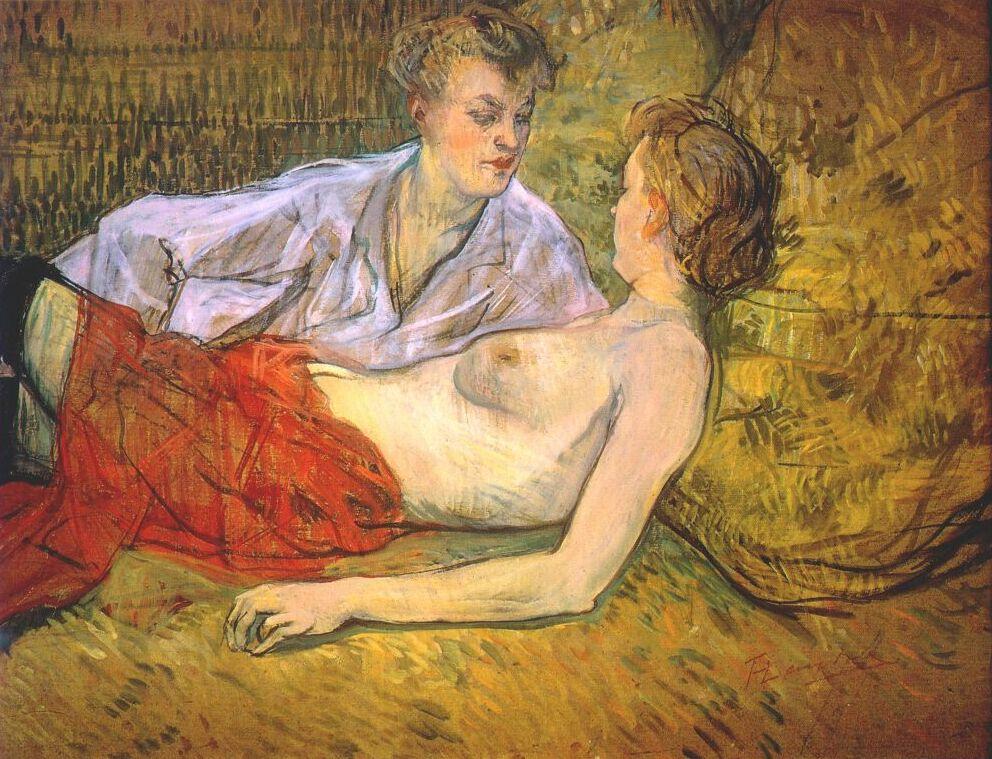

C’est dans les années 1880 que les choses évoluent. Même si la loi de 1881 sur la presse a maintenu le délit « d’outrage aux bonnes mœurs », son inspiration libérale, confortée par l’application modérée de la justice, offre aux thèmes lesbiens une nouvelle fenêtre de visibilité. Il est vrai que les amours saphiques sont alors analysées par la médecine, investies par les romanciers, croquées par les dessinateurs.

En 1886, la découverte, dans des tombes égyptiennes, de nouveaux fragments attribués à Sapho conforte sa réputation de chantre des amours féminines. L’écrivain Pierre Louÿs imagine pour sa part, dans une œuvre de 1894 intitulée Les Chansons de Bilitis, une rivale à Sapho, amoureuse de la belle Mnasidika. Son anticomanie érudite le pousse même à présenter Bilitis comme une authentique poétesse, dont il se serait contenté de traduire les vers. Si peu de lecteurs furent dupes du pastiche, l’ouvrage connut un grand succès, qui trahissait un trouble bien résumé par cet extrait du Gil Blas (05/01/1895) :

« Il y a tant d’harmonie et de suite dans ces poèmes brûlants, cette féminine passion se déroule avec une telle logique dans ses molles langueurs, puis ses fièvres, puis ses déchirements jaloux que, s’il était certain, ce document d’amour saphique serait inestimable. »

Mais la principale nouveauté des années 1880-1900, c’est que le saphisme quitte le rassurant terrain de la distance historique et artistique, pour prendre un visage plus incarné et plus contemporain. Dans un article du 25 décembre 1884, le chroniqueur de L’Écho de Paris reproche ainsi aux romanciers de se complaire dans une peinture de mœurs dont ils exagèrent la portée :

« Croient-ils donc faire montre d’originalité en habillant à la mode du jour Sapho, la détraquée antique, la Fille aux yeux d’or, Mlle de Maupin, les femmes damnées de Baudelaire et Mlle Giraud (en référence à un roman d’Adolphe Belot de 1870) ? »

Et d’estimer que le lesbianisme reste une rareté :

« Et puis là, réellement, la main sur la conscience, y croyez-vous tant que cela à des mœurs lesbiennes que vous nous donnez comme courantes dans le grand monde ?

[…] Ce que je sais, c’est que dans la bourgeoisie et dans la classe ouvrière qui forment la majorité, la presque unanimité de la population française, ce vice que nos littérateurs mondains décrivent, commentent et excusent avec une complaisance singulière, est totalement inconnu.

Le nom en est ignoré par la plupart des femmes. La chose aussi. »

Tout juste concède-t-il la relative banalité des amours entre femmes dans le milieu prostitutionnel, topos déjà exploité, on l’a vu, par Zola dans Nana.

« Quelques vieilles prêtresses de la Vénus ordinaire sacrifient, il est vrai, sur le tard, à l’aphrodite contre nature. Elles se réunissent pour cela dans certaines tables d’hôtes suspectes de la rue des Martyrs, d’Asnières et de Montmorency […]

Restent les malheureuses parquées par la misère, l’ignorance, le despotisme des mâles qui les exploitent et la rigueur des règlements de police, dans les harems à gros numéros, qui vont d’ailleurs sans cesse diminuant. Là, en effet, les passions contre nature sont fréquentes.

Mais ne sont-elles point explicables, sinon excusables, dans ce milieu fangeux ? »

Un lecteur s’insurge pourtant contre cette analyse trop réductrice – et pas des moindres, puisqu’ il s’agit de Guy de Maupassant, qui intervient dans un numéro suivant :

« Je suis presque absolument de votre avis sur presque tout ce que vous dites du saphisme, que les écrivains rendent fréquent à force d’en parler. Mais je crois que vous faites erreur en affirmant qu’il existe peu dans la classe ouvrière […]

J’ai pour ami un des principaux médecins de Lourcine, et j’assiste souvent aux visites de cet hôpital. Je vois là filles et femmes du peuple, ouvrières de fabrique, couturières et autres qui, se sentant malades, ne peuvent se faire soigner à leurs frais.

Or, huit fois sur dix, quand la fille ou la femme a des habitudes d’amour, on découvre chez elle des traces de saphisme, qu’elle finit d’ailleurs par avouer. »

L’homosexualité féminine populaire est certes documentée par les historiens, tout comme le saphisme prostitutionnel, mais peut-être pas dans les proportions que fantasment nos auteurs, dont les obsessions signalent cette fragilisation de l’identité masculine qui caractérise la culture fin-de-siècle. En tout état de cause, ce n’est pas l’enquête sociale rigoureuse que privilégie la presse de l’époque lorsqu’elle aborde le sujet, mais plutôt le registre grivois dont le journal Gil Blas, fondé en 1879, va se faire une spécialité.

Un article du 23 mai 1888 se complaît ainsi à décrire, avec force détails ambigus, un pensionnat parisien réservé aux filles naturelles des femmes « libres », veuves, divorcées ou prostituées. Le sujet permet d’associer à la représentation classique de l’homosexualité en milieu clos non mixte (armée, prisons, couvents, pensionnats…) la peinture troubles de ces jeunes filles entre elles :

« Une autre lisait des romans de Montifaud, tout haut dans son lit le soir, pour la plus grande joie des élèves qui, couchées par couple, jouaient au ‘petit mari’. »

Un autre article, en date du 22 novembre 1890, franchit un degré supplémentaire dans le scabreux, en mettant en scène la « vicomtesse de X », « une grande voyageuse, et pour Cythère, et pour Lesbos », qui, le même jour, prit un rendez-vous avec « douze prêtresses saphiques » puis, juste après, avec son amant :

« Le jeune licencié, en embrassant son amie, aperçut des signatures féminines sur les vêtements de la trop amoureuse dame et, furieux comme bien l’on pense, il la chassa. »

On aura compris que les « signatures féminines » désignent le sang des règles… Si, en l’occurrence, l’amant s’en offusqua, il ne fait guère de doute que ces impressions d’alcôves féminines font office, pour le public masculin de la Belle Époque, de piment plus que de répulsif, même si un chroniqueur de La Lanterne s’inquiète de leurs effets à long terme sur les libidos (18 février 1905). Ce qui n’empêche pas ce journal, en 1903, d’apporter sa touche graveleuse au tableau d’ensemble :

« La scène se passe dans ce délicieux mouchoir de poche finement ourlé mais hélas ! pas assez souvent blanchi qui s’appelle Monte-Carlo – le jeune commis d’un négociant, très attitré auprès de nos belles demi-mondaines, se présentait chez l’une d’elle pour toucher une facture.

C’était le matin et il trouva la maîtresse de céans, Albertine Leloup, couchée… en compagnie d’une de ses amies, Manon des Grieux […]

Joli spectacle, et qui eût certainement enthousiasmé un moins jeune missionnaire ! Mais celui-ci, un enfant presque, ne s’émut pas autrement : une seule chose l’inquiétait, un renflement insolite du drap qui recouvrait le lit, une ondulation de vagues qui agitait la couverture ! »

Tournant presque au poncif médiatique, ces scènes lesbiennes sont, d’après le Gil Blas, passées de mode dès 1898, « en raison des scandales et des excès de drogues ».

Au début du siècle, ce sont plutôt des femmes aux amours libres et duelles qui polarisent l’attention. Notamment la fantasque Liane de Pougy qui, dans le courant d’une vie fort agitée – divorcée à 19 ans d’un officier de marine, elle s’est ensuite lancée dans une double carrière d’artiste de cabaret et de « grande horizontale » –, publie en 1901 l’ouvrage Idylle saphique, récit romancé de sa liaison avec la jeune héritière américaine Natalie Clifford Barney, l’une des plus brillantes figures du Paris lesbien des années 1900-1930. Le Gil Blas ne s’en offusque guère :

« Mais ce côté érotique est somme toute traité avec grâce. Vraiment, c’est délicatement libertin et délicieusement pervers. »

Le saphisme serait-il à ce point banalisé ? Pas si sûr… Quelques années plus tard, c’est le couple formé par l’écrivaine Colette et l’aristocrate Mathilde de Morny dite « Missie » qui défraie la chronique : « L’amitié des deux femmes devint si grande et si peu discrète que, de mauvaises langues s’en mêlant, leur liaison, pour toute littéraire et artistique qu’on la dit, devint sujette à potins… » persifle Le Parisien du 6 janvier 1907, à l’occasion d’une pantomime osée, Rêve d’Égypte, montée par le duo sur la scène du Moulin Rouge. Colette, tout juste séparée de Willy, s’exhibait à cette occasion dans un « costume ultra léger », tandis que Missy apparaissait vêtue du costume d’homme qu’elle arborait également à la ville – le Gil Blas du 27 octobre 1906 la présentait comme « une dame aux cheveux ras, aux vêtements d’homme, au cigare de collégien ».

L’époque avait l’esprit large, certes, mais ce brouillage des identités de genre, doublé de l’exhibition publique d’une liaison « contre nature » n’en créa pas moins le scandale. « On cria, on hurla des choses fort inconvenantes, cependant qu’une pluie de projectiles divers s’abattait sur les planches », décrit le Parisien en achevant sa chronique par cette remarque sentencieuse : « Mais ne trouvez pas que de semblables manifestations militent en faveur de la censure ? ». De fait, le spectacle ne put reprendre qu’après la suppression du personnage masculin joué par Missy.

Le saphisme se devait donc de conserver quelques pudeurs et il s’en faudrait encore de près d’un siècle avant que l’esprit « queer » soit pleinement toléré sur les scènes parisiennes, même si, dans les années vingt, la garçonne allait tailler une nouvelle mais très provisoire brèche dans les conventions de genre et dans les normes de sexualité…

–

Pour en savoir plus :

Nicole G. ALBERT, Saphisme et décadence dans Paris fin-de-siècle, Paris, La Martinière, 2005

DE JEAN, Joan, Fictions of Sappho : 1546-1937, Chicago, The University of Chicago press, 1989

POUGY Liane de, Idylle saphique, Paris, Librairie de la plume, 1901

–

Emmanuelle Retaillaud est historienne, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité et des « marges ». Elle enseigne à Sciences Po Lyon. Elle a notamment publié : Les Paradis perdus, drogues et usages de drogues dans la France de l'entre-deux-guerres (Presses universitaires de Rennes, 2009), Mireille Havet, l'enfant terrible (Grasset, 2008) et La Parisienne, histoire d'un mythe, du siècle des Lumières à nos jours (Le Seuil, 2020).

Ecrit par

Emmanuelle Retaillaud est historienne, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité et des « marges ». Elle enseigne à Sciences Po Lyon. Elle a notamment publié : Les Paradis perdus, drogues et usages de drogues dans la France de l'entre-deux-guerres (Presses universitaires de Rennes, 2009), Mireille Havet, l'enfant terrible (Grasset, 2008) et La Parisienne, histoire d'un mythe, du siècle des Lumières à nos jours (Le Seuil, 2020).