Février 1848. En ces temps d’épidémie, de choléra, de disette, de crise financière et de rivalités politiques, la monarchie de Juillet est dans une mauvaise passe. Dix-huit ans après les avancées de 1830, qui avaient fait accéder le peuple français à une monarchie constitutionnelle, la situation est difficile pour nombre de Français.

Sous des dehors « bonne poire », Louis-Philippe est un roi autoritaire. Son gouvernement a pris des mesures anti-ouvrières (interdiction du droit de grève et du droit d’association) et appuie essentiellement son pouvoir sur la haute bourgeoisie, dont les affaires se sont considérablement développées.

Pour protester contre le gouvernement conservateur de François Guizot, une nouvelle pratique a vu le jour : celle des banquets. Le premier banquet a eu lieu le 10 juillet 1847 à Château Rouge, à Paris, et a réuni 1200 convives.

Depuis, le concept a essaimé dans toute la France et près de 70 banquets se sont tenus dans l’Hexagone. Initiés par les réformateurs, ils sont l’occasion de discuter de politique et, surtout, de militer pour une réforme de la loi électorale censitaire par un élargissement du droit de vote. Peu à peu, ce sont les idées républicaines les plus réformistes qui tiennent le haut du pavé.

Au départ tolérés par le gouvernement, ces banquets sont de moins en moins bien vus par Louis-Philippe. Face à leur succès croissant, le gouvernement fait interdire l'une de ces réunions qui devait se tenir à Paris le 19 février :

« Considérant que, dans les circonstances présentes, les rassemblement, réunion et banquet projetés sont de nature à compromettre le bon ordre et la tranquillité publique, avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Art. 1. La réunion et le banquet précités sont interdits.

Art. 2. Le présent arrêté sera notifié à qui de droit.

Art. 3. Toutes mesures seront prises pour assurer l'exécution du présent arrêté. »

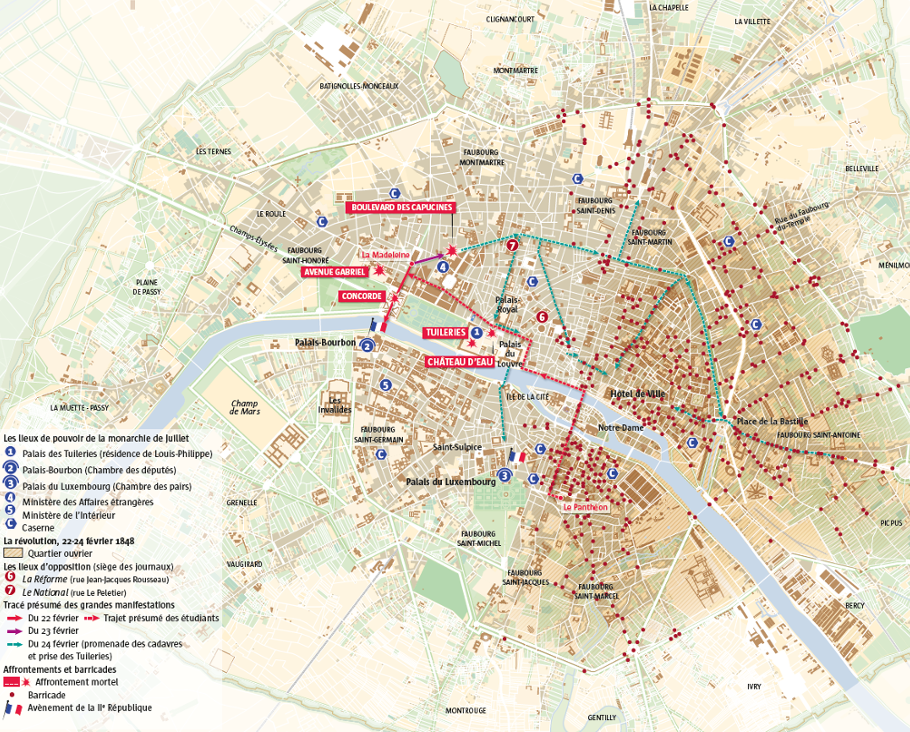

Qu’importe : les Parisiens ignorent l'annulation ; le 22 février, des centaines d’étudiants se rassemblent place du Panthéon, puis se rendent à la Madeleine où ils se mêlent à une foule d’ouvriers. Ils sont environ 3 000 manifestants à se diriger en un cortège bigarré vers la Chambre des députés, place de la Concorde, aux cris de « Vive la Réforme ! ».

L'occupation militaire de Paris est décrétée vers 16 heures. Le roi peut compter sur 30 000 soldats ainsi que sur la garde nationale, composée d'environ 40 000 hommes.

Ce que le gouvernement n'avait pas prévu, c'est qu'en certains endroits, la garde nationale fraternise avec la foule. Le Siècle rapporte ainsi le 23 février :

« Le ministère a pu, dans la soirée, connaître les dispositions de la grande majorité de la garde nationale ; il a su que tout en donnant des preuves certaines de leur amour de l'ordre, un grand nombre de gardes nationaux proféreraient sans doute les cris de “Vive la réforme ! À bas Guizot ! À bas les ministres !” »

Le 23 février, « pour le salut de la monarchie », le roi renvoie Guizot, l’impopulaire président du Conseil, comme s'en fait l'écho L'Hermine :

« Les révoltés sont nombreux […] et demandent la chute de Guizot. »

Mais la situation dégénère brutalement sur le boulevard des Capucines. La garde nationale, que l'on présume débordée par un mouvement de foule, ouvre le feu sur les manifestants. Le Siècle du 24 rapporte :

« Tout à coup, […] on entend retentir sur les boulevards le cri : aux armes ! Aux armes ! Nous sommes trahis ! On égorge nos frères ! »

Ce que personne ne sait alors, c'est qu'un retournement de situation est en passe de faire basculer le cours de l'Histoire.

–

Voir l'article suivant sur les événements de la Révolution de février 1848.

En partenariat avec L'Histoire, découvrez une carte interactive pour visualiser les étapes de cette révolution.

Ecrit par

Marina Bellot est journaliste indépendante, diplômée de l'Ecole de journalisme de Sciences Po. Elle a co-fondé en 2009 Megalopolis, un magazine d'enquêtes et de reportages sur la métropole parisienne, qu'elle a dirigé pendant trois ans. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages pédagogiques à destination des adolescents et a co-écrit une biographie de Jean-François Bizot, L'Inclassable, parue chez Fayard en 2017.