Le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572 à Paris et les semaines suivantes en province, commença par l’exécution d’une vingtaine de chefs protestants à la demande de la famille royale avant de se poursuivre par le massacre de milliers de leurs coreligionnaires par des miliciens catholiques.

Dans son passionnant Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy (La Découverte), l’historien Jérémie Foa, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, raconte ces victimes et ces bourreaux longtemps restés dans l’ombre à partir notamment des archives, à première vue banales, des notaires.

Propos recueillis par Jean-Marie Pottier

–

RetroNews : Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter la Saint-Barthélemy au travers des itinéraires des victimes et des tueurs ?

Jérémie Foa : Le premier élément de réponse, c’est ma formation, à la fois historique et sociologique. J’avais écrit un premier livre, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de pacification, 1560-1572, sur la paix au temps des guerres de religion – non pas celle des grands traités théoriques mais la paix concrète, sur le terrain. J’ai toujours eu la volonté d’étudier les événements au ras du sol dans la lignée de l’histoire par le bas ou de la micro-histoire théorisées par le britannique Edward Palmer Thompson ou l’italien Carlo Ginzburg, qui envisagent l’étude des grands problèmes au travers du vécu des acteurs et de cas singuliers.

Le deuxième élément, c’est un vide historiographique tant la Saint-Barthélemy a été étudiée à des dizaines de milliers de reprises mais finalement presque toujours du côté du pouvoir, avec pour interrogation centrale « ce qu’il s’est passé » dans le cabinet du roi Charles IX au Louvre dans la nuit du 23 au 24 août 1572 : qui a donné l’ordre, Catherine de Médicis, les Guise ou lui ? Je me suis dit qu’il était possible d’inverser la focale, de se dire qu’on n’allait pas résoudre la question du donneur d’ordre au sommet mais qu’on pouvait essayer de voir comment cela s’était passé sur le terrain.

Vous mentionnez à plusieurs reprises les noms de Joseph Boniface de La Môle et Annibal de Coconas, deux gentilshommes qui ont inspiré des personnages de La Reine Margot. En quoi le roman d’Alexandre Dumas a-t-il imposé une vision du massacre ?

Ce très beau livre a figé les représentations et les imaginaires, d’abord au XIXe siècle puis au XXe, en s’intéressant presque exclusivement aux intrigues de cour des derniers Valois. Sa vision de la Saint-Barthélemy a été reprise par Patrice Chéreau dans son adaptation magnifique au cinéma, qui a marqué l’imaginaire de toute une génération, notamment la mienne : il ne s’intéresse que très peu à ce qui se passe dans Paris en dehors du Louvre, hormis des images, assez esthétiques, de tas de cadavres.

à lire aussi

Écho de presse

17 août 1893 : le massacre des Italiens à Aigues-Mortes

Quels sont les historiens qui ont fait évoluer cette représentation restrictive ?

Après les travaux pionniers de Janine Garrison, qui a beaucoup travaillé sur la Saint-Barthélemy dans les années 1970, les grands changements ont été, à mes yeux, l’œuvre de Denis Crouzet avec la parution en 1990 de sa thèse, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, puis de ses livres sur Michel de L’Hospital, le chancelier de Catherine de Médicis, et sur Catherine de Médicis elle-même. Il a montré que, loin d’être des tyrans sanguinaires ou les tenants d’un machiavélisme diabolique, ces derniers Valois, et notamment la reine-mère, étaient au contraire animés d’une volonté de paix.

Un peu plus tard, Olivier Christin a étudié dans un livre très important, La paix de religion, comment Catherine de Médicis et Michel de L’Hospital ont œuvré par des édits de pacification et l’instauration de la liberté de conscience et de culte à inventer ce qu’on peut appeler de manière un peu anachronique la tolérance, c’est-à-dire la coexistence entre catholiques et protestants. Loin de la matrone tyrannique et sanguinaire représentée chez Dumas, Catherine de Médicis a été très largement réhabilitée par ces travaux.

Comment, dans cette perspective, explique-t-on alors l’explosion de violence de la Saint-Barthélemy ?

Une fois qu’il a été établi que Catherine de Médicis était une femme de paix, il reste effectivement à expliquer cette énorme contradiction. Denis Crouzet parle d’un « crime d’amour ». Au lendemain de l’attentat manqué contre l’amiral Coligny, le 22 août 1572, tous ses lieutenants, les chefs de guerre protestants, crient vengeance et menacent de reprendre les armes, c’est-à-dire de replonger le pays dans une nouvelle guerre civile. Catherine de Médicis avait tout fait pour l’éviter, notamment en organisant le mariage, le 18 août, de sa fille Marguerite de Valois, la reine Margot, à Henri de Navarre, le futur Henri IV. C’est pour éviter cette nouvelle guerre qu’elle et Charles IX auraient ordonné la mise à mort d’une quinzaine de chefs protestants : un crime préventif, en quelque sorte.

À partir de ce moment-là, les miliciens catholiques les plus zélés, élus pour assurer la « police » de l’ordre public et religieux par les bourgeois de Paris, se sont mis à les imiter, ou penser les imiter, ou faire semblant de les imiter : il est très difficile de déterminer s’ils ont vraiment pensé que le roi voulait qu’ils prolongent son geste en passant par les armes leurs voisins.

La grande question est de savoir si Catherine de Médicis pouvait être naïve au point d’imaginer qu’elle pouvait faire tuer « proprement » les chefs protestants sans que cela ait des répercussions sur la rue. A-t-elle manqué de perspicacité, a-t-elle au contraire imaginé, voir organisé, ce dérapage ? Difficile de trancher.

Comment en êtes-vous venu à explorer les actes des notaires pour raconter cette poursuite du massacre, à Paris puis en province ?

Ce projet me vient notamment de ma fréquentation des œuvres de Robert Descimon, un grand historien qui a beaucoup travaillé sur la Ligue, la période postérieure à la Saint-Barthélemy, en utilisant exclusivement les archives des notaires. J’ai décidé de dépouiller les archives des quatre-vingt notaires en activité à Paris à l’été 1572 et j’ai trouvé des milliers d’actes qui parlent de tout autre chose que de la Saint-Barthélemy, de Parisiens qui achètent des chevaux, vendent des appartements, mettent leurs enfants en apprentissage, se marient ou meurent de leur belle mort.

Mon premier mouvement a donc été une immense déception, au point que le livre devait au début s’appeler Le silence des notaires et tourner autour de ces actes enregistrés pendant la Saint-Barthélemy mais qui n’en parlent pas. J’ai fini par trouver des actes qui en parlaient mais le projet initial a subsisté : essayer de trouver des sources de la vie quotidienne pour étudier le massacre, c’est-à-dire ne pas séparer radicalement l’ordinaire et l’extraordinaire. Je pense qu’un des problèmes des historiens qui étudient les crises radicales est la focalisation sur ce moment unique de dérapage alors qu’il faut l’insérer dans les semaines et les années qui précèdent.

Le massacre de la Saint-Barthélemy ne s’invente pas du jour au lendemain, on ne s’improvise pas tueur d’hérétiques sur un coup de tête. Pour montrer qu’il y avait une longue, non pas préméditation, mais préparation, il fallait se plonger dans les archives pour décrire l’existence de liens antérieurs, non seulement entre les tueurs, qui sont des amis, des collègues, des confrères, mais entre les tueurs et les victimes.

« Ce voisin, on sait, du fait de relations de proximité, qu’il ne nous aime pas, qu’il va nous persécuter, nous rançonner, nous jeter en prison, mais on ne pense pas qu’il ira jusqu’à nous tuer parce qu’il ne l’a jamais fait. »

Quels liens avez-vous identifiés ?

Ce qui saute aux yeux, ce sont les liens de voisinage. À Paris comme dans les autres grandes villes, tout se passe à l’échelle d’un quartier où tout le monde se connaît : la ville du XVIe siècle est à l’opposé de celle du XXe siècle, ce n’est pas du tout une ville anonyme où les voisins ne font que se croiser sans se connaître. Ni Catherine de Médicis, ni Charles IX, ni même la famille de Guise ne peuvent reconnaître un protestant dans la rue : ceux qui le savent, ce sont précisément les voisins qui les fréquentent au quotidien, ceux qui ont constaté de leurs yeux qu’une personne qui habite la porte ou la rue d’à côté ne va pas à la messe le dimanche ou n’a pas fait baptiser ses enfants à l’église.

Cela passe aussi par des liens d’hostilité. Entre 1568 et 1570, époque où le protestantisme était à nouveau interdit, les protestants ont été persécutés, harcelés, arrêtés dix fois par les miliciens. La Saint-Barthélemy n’est pas un massacre de mercenaires qui défoncent les portes et viennent au hasard saisir leurs proies : c’est un massacre relativement « poli », si l’on peut dire, où les bourreaux frappent aux portes et les victimes leur ouvrent. Le visage du voisin a une fonction anesthésiante : ce voisin, on sait, du fait de relations de proximité, qu’il ne nous aime pas, qu’il va nous persécuter, nous rançonner, nous jeter en prison, mais on ne pense pas qu’il ira jusqu’à nous tuer parce qu’il ne l’a jamais fait.

La Saint-Barthélemy n’est donc pas un massacre opéré exclusivement d’en haut mais pas non plus une tuerie commise par une foule incontrôlable.

Exactement : ce n’est pas l’irruption d’une foule anonyme qui se jetterait sur des victimes qu’elle ne connaîtrait pas, qu’on lui aurait désigné de loin en disant « Ça, c’est un protestant ». Il n’y a pas d’anonymat dans ce massacre, on sait très bien qui on tue et on sait très bien par qui on est tué.

Comment expliquer, dans ce cas, qu’on ait en tête cette représentation d’une boucherie désordonnée ?

Je pense que c’est en partie lié à une forme de mépris de classe qui dirait que seul le peuple, une « foule suivant ses bas instincts », est capable de tuer avec un tel niveau de violence. Ce que je montre dans mon livre, c’est que les principaux tueurs sont des bourgeois bien intégrés socialement et économiquement, pas du tout des membres des catégories populaires. Il y a une grande rationalité et une grande expertise dans la mise à mort par ces hommes de leurs voisins, qui peut tout à fait se dispenser de mouvements de foule.

« Les notaires sont d’une neutralité technique assez déroutante : que vous mourriez de votre belle mort ou déchiqueté par la foule, leurs formules juridiques neutralisent ce contexte. »

Dans cette micro-histoire de la Saint-Barthélemy, existe-t-il de votre part une volonté de restituer leur destin individuel aux victimes comme aux tueurs ?

J’ai été très marqué par ce que l’historien polonais Jan T. Gross a écrit sur les massacres de Juifs en Pologne en juillet 1941 : « Il faut rester assez lucide et se rappeler que, pour chaque meurtre, il n’y a qu’un seul responsable : le meurtrier ou le groupe des meurtriers. » Je m’en suis inspiré pour essayer de vraiment singulariser les individus, leur donner des noms et de la chair.

En ce qui concerne les victimes, le livre s’ouvre sur une femme dont j’ai découvert l’histoire grâce au martyrologe de Simon Goulart, un pasteur protestant : « Le commissaire Aubert [...] remercia les meurtriers qui avoyent massacré sa femme. » Cet anonymat m’a blessé, j’ai voulu le trouer : j’ai fini par trouver le nom de la victime, Marye Robert, et son inventaire après décès. Je ne considère pas que cette idée de citer les noms des vaincus, qui est aussi liée à ma lecture de Walter Benjamin, comme un grand progrès historiographique, mais plus comme une œuvre de piété et de justice pour les disparus, un procédé qu’on retrouve, par exemple, avec les murs des noms des victimes de l’Holocauste.

Je fais la même chose de l’autre côté pour les tueurs en essayant cette fois de contribuer à les mettre dans la lumière, eux qui ont toujours vécu par la suite dans la discrétion sans jamais être inquiétés : ils s’appelaient Thomas Croizier, Nicolas Pezou, Claude Chenet, et pour moi, il est vraiment très important de donner leurs noms.

Le sort de la femme du commissaire Aubert, raconté par Simon Goulart dans ses Mémoires de L’Estat de France sous Charles Neufiesme, 1579 – source : Gallica-BnF

Ces noms de victimes et de bourreaux vous ont-ils obsédé pendant votre enquête ?

Quand on lit un nom une seule fois, il peut s’agir d’une pure fiction, mais quand on le recroise, on commence à sentir l’histoire. Et pour se mettre en condition de recroiser ce nom, il faut dans un premier temps être obsédé par lui. Comme je n’ai pas une très bonne mémoire, j’ai lu cent fois la liste de Simon Goulart pour que cela fasse « tilt » quand je recroisais ces noms ou ces professions aux archives, comme le commissaire Aubert, dont je ne connaissais pas le prénom de la femme. J’aurais tout à fait pu passer à côté de l’inventaire après décès de Marye Robert si je n’avais pas fait cet effort mnémotechnique parce qu’il ne dit absolument rien de sa mort.

Les notaires sont d’une neutralité technique assez déroutante : que vous mourriez de votre belle mort ou déchiqueté par la foule, leurs formules juridiques neutralisent ce contexte.

Cet apprentissage doit donner un côté jeu de pistes à l’enquête historique.

Des fois, c’est désespérant. Il y a des victimes que je n’ai jamais retrouvées parce que leur nom est trop banal : si une victime s’appelle Antoine Martin, il y aura trop d’occurrences, alors que ce sera plus facile si le nom, la profession ou l’adresse sont rares. On a aussi des problèmes de paléographie qui font que certains noms sont tellement déformés qu’on a du mal à identifier la personne. Dans les sources, le nom d’un des tueurs, Claude Chenet, est écrit Chave, Chasney, Chesnet... Il m’a fallu m’intéresser à son prénom, Claude, plus rare, et à sa profession, brodeur, pour identifier que c’était bien la même personne responsable de centaines d’arrestations et d’exécutions et non pas une trentaine de personnes différentes.

Votre livre laisse par ailleurs transparaître, pour reprendre le titre d’un livre de l’historienne Arlette Farge, un profond « goût de l’archive ».

Très vite, dès ma thèse, j’ai vraiment voulu travailler exclusivement sur archives, et pour ce livre aussi. Je ressens cette émotion très grande de m’approcher le plus possible de ce qui reste des disparus et de l’histoire. Un inventaire après décès, par exemple, est très émouvant : on touche de très près les biens des disparus, leur vaisselle, leurs draps, leurs robes, leurs livres, leurs dettes. Je ne ressens pas du tout la même mise en communication avec le passé en lisant des livres du XVIe siècle qu’en lisant des archives. L’archive me donne l’illusion de vraiment me rapprocher des hommes et des femmes de cette époque-là.

« J’ai trouvé des dizaines d’actes par lesquels des individus attestent que leur voisin, en réalité protestant, est un bon catholique afin de le sauver. »

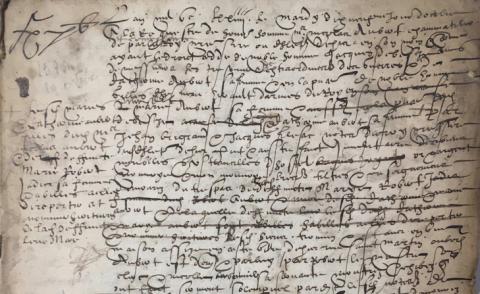

Extrait de l’inventaire après décès de Marye Robert, une des victimes de la Saint-Barthélemy – source photo : Jérémie Foa

Comment expliquer que, comme vous l’écrivez, « personne ne tend le micro aux survivants, nul n’interroge les bourreaux » ?

Cela distingue cette époque de l’ère des victimes qu’a bien décrite Didier Fassin : aujourd’hui, dès qu’il y a un événement traumatique, un accident aérien, une catastrophe climatique, un crime, on interroge les victimes et on enregistre leur ressenti. Ou du concept très intéressant de « protagonisme » développé par l’historien Haim Burstin à propos de la Révolution française : il montre comment, dès la prise de la Bastille, les Français ont voulu faire partie de cette histoire, ont voulu « en être », et témoigner de leur participation à tel ou tel événement.

Au XVIe siècle, on n’a pas ce souci : le fait de raconter sa participation à un événement historique intéresse peu et quand on est protestant, il s’agit peu de dire ses souffrances individuelles. Les hommes et les femmes du XVIe siècle sont des êtres profondément croyants qui considèrent que tout ce qui leur arrive n’est que le reflet de la volonté de Dieu, ce qui a tendance à annihiler la volonté d’entendre les témoins et de donner des détails sur l’événement. Ce n’est que tardivement, à la toute fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, qu’on voit surgir des témoignages, exclusivement du côté des aristocrates protestants – les bourreaux, eux, ne témoignent jamais. Dans leur autobiographie, des rescapés comme Charlotte Duplessis-Mornay ou Sully, le ministre de Henri IV, expliquent comment ils ont survécu, leurs stratagèmes, leurs mensonges, leurs déguisements.

Au vu de votre travail sur les bourreaux et les victimes, peut-on dire que beaucoup de Parisiens ont vécu la Saint-Barthélemy sans y participer ?

C’est une de mes hypothèses, même si je n’affirmerais pas pour l’instant qu’elle est prouvée. L’écrasante majorité des documents produits dans les semaines qui suivent parlent de tout autre chose que du massacre. Comment l’interpréter ?

Première lecture : cela ne dit rien sur l’engagement de ces personnes dans les violences. J’ai pourtant du mal à imaginer, mais cela reste une hypothèse, que l’on aille chez le notaire à midi pour acheter un immeuble et qu’on égorge son voisin à deux heures. Pour moi, cela témoigne plutôt d’une masse de Parisiens, de Lyonnais, de Bordelais ou de Rouennais qui ont poursuivi leur routine. Cela veut-il dire qu’ils étaient totalement indifférents au sort de leurs voisins, les ont laissé égorger sous leurs yeux sans rien faire ? C’est une hypothèse possible et plausible, on sait que dans d’autres périodes de l’histoire, les choses se sont passées comme cela. On peut aussi avoir une lecture plus favorable en disant que rester dans son ordinaire, c’est une façon de ne pas sombrer dans le massacre, donc que cela pourrait être une forme de résistance passive.

Ces documents accroissent la culpabilité de quelques dizaines de tueurs et dédouanent en partie les autres de leur participation aux massacres : il y a des égoïstes qui regardent, parfois même avec complaisance, leurs voisins se faire tuer sans tuer, des indifférents, des gens horrifiés mais qui n’osent pas le dire... Et même des justes : j’ai trouvé des dizaines d’actes par lesquels des individus attestent que leur voisin, en réalité protestant, est un bon catholique afin de le sauver.

Dans la litanie des persécutions préparatoires aux massacres, dans les termes employés, comme « pogrom », ou dans les titres de certains chapitres (« Au revoir les enfants », « Sans chagrin ni pitié »), semble pointer une comparaison avec le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Plutôt que comparaison, j’assumerai plus volontiers le terme d’écho. J’ai voulu mettre en avant ce que moi, comme historien ou plutôt comme citoyen et comme homme du XXIe siècle, j’ai en tête. D’habitude, ces échos, on ne les assume pas parce qu’on a une immense peur de l’anachronisme, dont on nous a appris qu’il est « le péché des péchés, entre tous irrémissible », selon la formule de Lucien Febvre. Je suis plutôt un lecteur de Nicole Loraux, qui a écrit un très bel éloge de l’anachronisme montrant que ce sont précisément les événements et les questionnements du temps présent qui nous poussent à aller chercher des réponses dans le passé.

Pour des raisons personnelles et familiales, je suis travaillé par la destruction des Juifs d’Europe et la question des enfants cachés durant la guerre et plutôt que travailler directement sur cette mémoire qui peut être trop douloureuse, plutôt aussi que cacher ce qui me bouleverse, me travaille dans l’histoire du XXe siècle, j’ai voulu le mettre en avant par ces titres, par ces échos. C’est aussi une tentative d’humilité en montrant que je ne suis pas constamment aux commandes de ma production historique : j’ai un projet scientifique conscient, faire l’histoire par le bas, mais derrière il y a des rêves, des fantasmes, des traumatismes souterrains qui codirigent aussi l’écriture.

Savoir en quoi le XVIe siècle est infiniment exotique, différent, singulier est une question légitime mais ce n’est pas la mienne. Je préfère lui poser des questions très générales : comment des hommes en viennent à tuer leurs voisins, comment est-ce qu’on peut finir par mettre à mort celui avec qui on a vécu pendant des années, comment vivre avec la différence ?

Vous mentionnez aussi comme possible écho contemporain le génocide des Tutsis au Rwanda, qui a eu un impact important chez les historiens français, notamment ceux de la Première Guerre mondiale.

La lecture des travaux d’Hélène Dumas sur ce génocide m’a vraiment permis de mieux comprendre la Saint-Barthélemy tant elle a conceptualisé l’idée d’un massacre de proximité où seuls les Hutus étaient capables de reconnaître leurs voisins Tutsis tandis que l’État, de manière générale, n’était pas capable d’avoir cette information. De la même manière, j’ai voulu m’inspirer de son étude de la topographie des massacres, des marais, de la façon dont les survivants se sont cachés.

C’est une bonne chose que des historiens de périodes différentes se nourrissent les uns des autres : Hélène Dumas, historienne du XXe siècle, a elle-même été beaucoup marquée par la lecture de Denis Crouzet, et moi, historien du XVIe siècle, je me nourris à mon tour de ses travaux à elle. De la même manière, j’ai aussi beaucoup lu Stéphane Audoin-Rouzeau sur la Première Guerre mondiale, ou encore Nicolas Mariot, qui s’est intéressé aux effets de groupe ou aux cadres dans lesquels les violences étaient commises.

D’autres événements de l’histoire de France ont-ils nourri votre réflexion ?

Le 17 octobre 1961, parce que me hantent ces images de corps jetés à la Seine et dont on ignore encore le nombre, même s’il ne s’agit pas d’un massacre commis par des voisins. Je pense aussi qu’il y aurait des parallèles à faire avec les massacres de septembre durant la Révolution française ou avec les images de corps étendus dans la rue pendant la Semaine sanglante durant la Commune de Paris, même s’il s’agit alors d’une armée qui passe par les armes les communards.

De manière plus générale, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois qu’il y a eu ce que Michel Winock appelle une « fièvre hexagonale », la Saint-Barthélemy ressurgit dans l’imaginaire. On le voit pendant la Révolution française, où certains craignent une « Saint-Barthélemy des patriotes », la mise à mort des partisans de la Révolution par ceux du roi. On le voit à la fin du XIXe siècle, en 1877, quand les tenants de la IIIe République ont peur de la réaction monarchiste et d’une Saint-Barthélemy des républicains. C’est très clair au moment de l’affaire Dreyfus, où l’on parle d’une Saint-Barthélemy des Juifs, et encore plus pendant la Seconde Guerre mondiale, où les collabos soupçonnent les résistants de préparer une Saint-Barthélemy des sympathisants de l’Allemagne nazie, tandis que les résistants sont persuadés que Vichy prépare une Saint-Barthélemy.

Encore dernièrement, Éric Zemmour, dans ses livres, parle très souvent de cette période : chose incroyable, il réhabilite Catherine de Médicis en disant qu’elle n’a pas eu le choix face aux adeptes d’une religion sauvage venus de l’étranger avec leurs prénoms barbares jouer aux caïds dans les rues de Paris, et qu’elle a bien fait de passer cette minorité turbulente par les armes.

Le 14 juillet 1944, alors que les armées de la Libération progressent, Paul Marion, le ministre de l’Information de Vichy, met en garde contre une Saint-Barthélemy. Il représente pourtant un régime clérical, soutenu par la majorité du haut clergé catholique. Cela ne montre-t-il pas une très grande plasticité de la référence à cet événement ?

Plus on s’éloigne de l’événement, plus il devient ce qu’Ernesto Laclau appelle un signifiant vide, qui a cette capacité à se remplir très vite des désirs et des craintes de ceux qui se mobilisent autour. Si vous la videz de son contenu politique et religieux, la Saint-Barthélemy peut rapidement devenir le signifiant vide de toute proscription sanglante d’une minorité.

Une interprétation religieuse beaucoup plus marquée, en revanche, est celle qui a cours à la fin du XIXe siècle : le triomphe du régime républicain est alors vu comme la revanche des victimes de la Saint-Barthélemy.

Cela renvoie au grand récit de la modernisation opéré notamment par Max Weber, à la lente déprise du catholicisme et d’une religion ritualisée au profit d’une religion beaucoup plus intériorisée dont le protestantisme serait l’exemple. On sait combien, en France, la minorité protestante est liée à l’implantation de la République et aux grands combats de laïcisation de la société à la fin du XIXe siècle.

Ce qui m’a intrigué et ému, c’est le cas de la tour Eiffel, symbole par excellence de la France et de Paris mais aussi de la modernité technique et de la République triomphante. Il se trouve que, par un hasard de l’histoire, elle est érigée sur l’emplacement probable d’une immense fosse commune dans laquelle les cadavres de victimes de la Saint-Barthélemy ont été jetés. Ils ont été lancés à la Seine au niveau du pont aux Meuniers, aujourd’hui quai de la Mégisserie, et ont été emportés par le courant jusqu’à ce qui était alors l’île Maquerelle, à un endroit où le fleuve marque un coude, à peu près au niveau de Chaillot, où ils ont été enterrés à la va-vite. Un peu plus de trois siècles plus tard, on a comblé cette île pour creuser un des piliers de la tour Eiffel, comme si elle devenait une sorte de monument funéraire involontaire des victimes de la Saint-Barthélemy, comme si ce géant d’acier voulait témoigner du lien entre protestantisme, modernité et république.

Existe-il aujourd’hui des traces directes de la Saint-Barthélemy ?

Il reste les bâtiments de l’époque. Évidemment les monuments et plaques ont été érigés a posteriori, comme celle qui existe à Lyon à la station de métro Debourg, mais ce qui me frappe le plus, c’est l’absence, à ma connaissance, de traces directes, de reliques de contact. J’aimerais bien voir si l’on trouve des traces de balles dans une des chapelles du collège de Presles mais c’est complètement illusoire. J’écris que je souhaiterais retrouver des fosses communes mais le sous-sol de Paris a été tellement fouillé depuis quatre siècles qu’il n’y a rien à en espérer. J’évoque une marque rouge au mur dans l’église Saint-Gervais mais je doute qu’on puisse encore l’identifier.

Cette quête forcenée qui est la mienne de retrouver des traces dans les actes écrits fait fond sur ce désespoir né du fait qu’il n’y a pas de traces, que je ne puisse pas interroger de témoins, que le corpus de sources soit définitivement clos.

–

Jérémie Foa est historien, maître de conférences en histoire moderne à l’université d’Aix-Marseille. Son livre Tous ceux qui tombent est paru en 2021 aux éditions La Découverte.

Ecrit par