Walter Benjamin « grisé » par le haschich à Marseille

En 1935, le grand théoricien allemand Walter Benjamin revient pour Les Cahiers du Sud sur son expérience récente avec le « hachich ». Anonyme dans la ville, il profite de son invisibilité pour faire le récit de ses déambulations introspectives rythmées par les effets de la drogue.

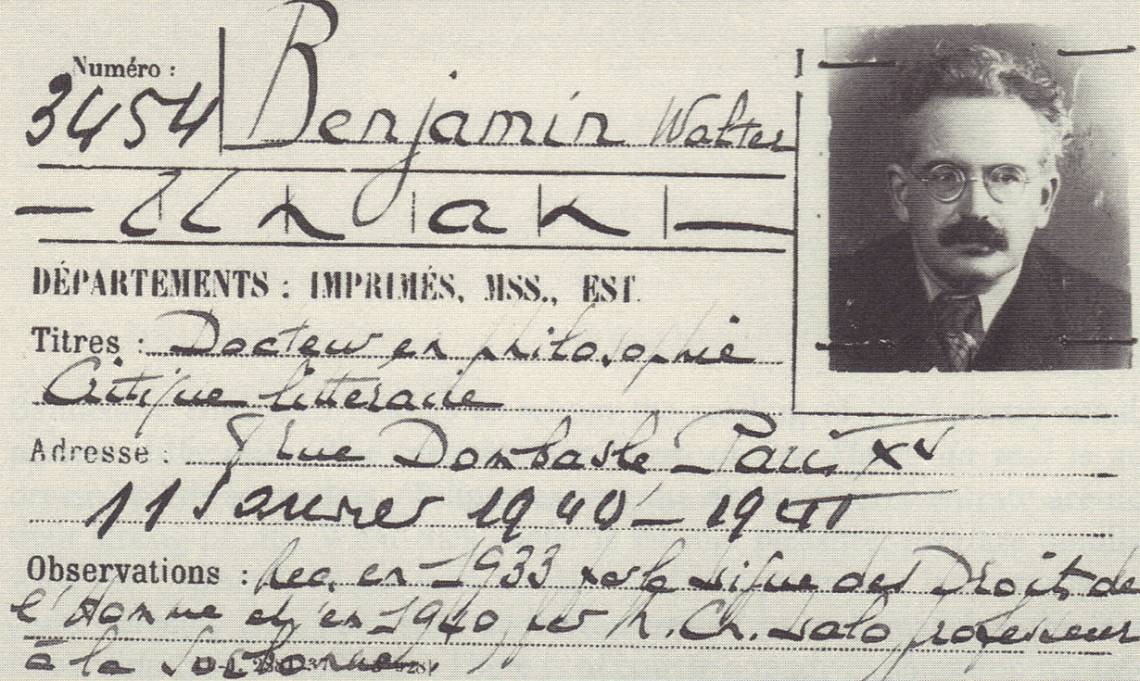

Historien de l’art, traducteur de Proust, docteur en philosophie contraint à l’exil par le régime nazi, Walter Benjamin quitte définitivement l’Allemagne en septembre 1933, à la suite de son éviction de l’université de Francfort. Vivant entre New York et Paris, écrivant dans diverses revues, il consigne en 1935 ses impressions sur les effets du haschich pour les très estimés Cahiers du Sud de Jean Ballard.

Dans une ville qu’il ne connaît pas, Marseille, et alors que le soir tombe sur le Vieux Port, l’intellectuel avale – tel qu’on le fait alors – un morceau de résine de cannabis et quitte son hôtel. Le jour suivant il rédige les souvenirs de cette soirée, s’attachant comme dans le reste de son œuvre aux détails de la ville la nuit, à la foule, aux sons, au décor urbain.

Cinq ans plus tard, à nouveau contraint de s’exiler, cette fois de France à la suite de « l’étrange défaite » face à l’armée allemande, il met fin à ses jours à Portbou, de l’autre côté de la frontière espagnole. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des penseurs les plus importants du XXe siècle.

–

NOTE : « Une des premières manifestations du hachich réside dans le pressentiment sourd et oppressant que quelque chose d'étrange, d'inévitable, approche. Des images et des suites d'images, des souvenirs depuis longtemps ensevelis apparaissent ; des scènes et des situations entières deviennent présentes à l'esprit. Elles suscitent d'abord de l'intérêt, quelques fois de la joie ; finalement, si l'on ne peut plus s'en débarrasser, elles amènent de la fatigue et de la souffrance.

Le sujet est surpris et comme subjugué par tout ce qui se passe, par ce qu'il dit et ce qu'il fait. Son rire, ses paroles le frappent comme des événements venus de l'extérieur. Il peut aussi arriver à un état voisin de la divination ou de l’illumination. L'espace peut lui sembler agrandi, le sol incliné, l'air peut lui sembler brumeux, opaque ou lourd ; les couleurs deviennent plus intenses, plus lumineuses ; les objets plus beaux ou bien plus grossiers et menaçants.

Tout ceci ne se succède pas en une évolution continue ; ce qui est plutôt caractéristique, c'est le passage incessant d'un état de rêve à un état d'éveil, entièrement différents. Ces revirements peuvent s'effectuer au milieu d'une phrase. La drogue nous fait part de toutes ces impressions sous une forme qui la plupart du temps s'éloigne beaucoup de la normale. Les rapports deviennent difficiles à cause de ces brusques ruptures qui souvent effacent le souvenir du précédent. La pensée ne s'agence pas en paroles, la situation peut devenir d'une gaieté si incoercible que le mangeur de hachich n'est plus capable que de rire pendant plusieurs minutes. Il se souvient plus tard avec une extrême précision des effets de l'intoxication. Il est curieux que les effets dus au hachich n'aient pas encore, jusqu'ici, été étudiés expérimentalement. La meilleure description de ces effets est de Baudelaire (Les Paradis artificiels) ».

–Joël et Frankel, « Les effets du hachich »

–

Marseille le 29 juillet. – A 7 heures du soir, après avoir hésité longuement, [j’ai] pris du hachich. J’étais allé à Aix le jour même. Je suis couché sur mon lit avec l’absolue certitude que je ne serai dérangé par personne dans cette ville qui compte des centaines de milliers d’habitants où nul ne me connaît. Voici qu’un petit enfant pleure et précisément me dérange par ses cris. Je pense que trois quarts d’heure sont déjà écoulés mais il n’y a cependant que vingt minutes. Ainsi je suis allongé ; je lis et je fume. En face de moi toujours cette vue dans le ventre de Marseille. La rue que j’avais contemplée si souvent est comme une section faite au couteau.

A la fin je quittai l’hôtel, l’effet ne semblait pas se produire ou semblait devoir être si faible que la prudence de rester chez soi pouvait être négligée. – Première station, le café coin Canebière et cours Belsunce. Vue du port, le café de droite, donc pas mon habituel. Alors seulement se fait sentir une certaine bienveillance, l’attente de voir des gens s’avancer vers soi avec affabilité. Le sentiment de solitude se perd bien vite. Ma canne commence à me causer une joie intime. On devient tellement délicat : crainte qu’une ombre tombée sur le papier ne puisse le blesser. Le dégoût disparaît ; on lit les affiches sur les urinoirs. Je ne m’étonnerai pas si un tel ou un tel venait vers moi. Mais puisqu’on n’y pense pas, cela ne me fait rien non plus. Pourtant il y a trop de bruit ici pour moi.

Et voilà que commencent à s’annoncer les prétentions que couve le mangeur de hachich quant au temps et à l’espace.

Que ces prétentions soient absolument royales, c’est connu. Pour celui qui a mangé du hachich, Versailles n’est pas trop grand ni l’éternité trop longue.

Et, dans le cadre immense d’une nouvelle vie intérieure – de la durée absolue et de l’espace illimité – il se fait volontiers complice d’un humour plein de volupté et bienheureux.

Je sens cet humour comme infini lorsque j’apprends au restaurant Basso que la cuisine chaude va justement fermer, tandis que moi, je venais de m’attabler pour l’éternité. Après, néanmoins, le sentiment que tout ici est clair, fréquenté, vivant, et restera tel. Je dois noter comment je trouvai ma place. Ce qui m’importait, c’était la vue qu’on a, des étages supérieurs, sur le vieux port. En passant, en bas, j’avais aperçu une table libre sur un des balcons du second. En fin de compte, je n’arrivai seulement qu’au premier. La plupart des tables près des fenêtres étant occupées, je me dirigeais alors vers une très grande qui venait d’être libre. Mais au moment de prendre place à une si grande table, la disproportion me rendit si honteux que je traversai tout l’étage jusqu’à l’autre bout pour prendre une plus petite place que je venais seulement de découvrir.

Mais le dîner était plus tard. D’abord le petit bar au port. J’étais sur le point de rentrer déconcerté car aussi de là-bas il me semblait entendre un concert. Plus précisément un chœur de trompettes. Je pouvais juste encore me rendre compte que ce n’était autre chose que le hurlement des trompes d’autos.

Sur mon chemin en allant au vieux port, déjà cette démarche merveilleusement légère et ferme qui changeait le sol pierreux et inarticulé de la grande place en sol d’une route campagnarde sur laquelle, moi, pèlerin dispos, m’acheminais, dans la nuit.

J’évitai encore la Canebière, n’étant pas en ce moment tout à fait sûr de mes fonctions régularisatrices. Et ce fut dans ce petit bar du port que le hachich se mit à produire son enchantement intime, au fond canonique, avec une précision primitive, comme je ne l’avais peut-être jamais ressenti auparavant. Car il me rendait physionomiste, à tout le moins observateur de physionomies et il m’advenait quelque chose de tout à fait unique dans mon expérience : je fus littéralement fasciné par ces visages qui m’entouraient et qui pour la plupart étaient remarquablement farouches ou laids. Des figures que d’ordinaire j’aurais évitées pour plus d’une raison : je n’aurais ni désiré attirer sur moi leur attention ni pu supporter leur bestialité.

C’était un poste assez avancé, ce bistrot du port. Le dernier, je crois, qui m’était encore accessible sans danger. Je l’avais mesuré dans mon état d’ivresse avec la même certitude qui vous permet dans un état d’extrême fatigue de remplir un verre d’eau jusqu’au bord sans le faire déborder d’une goutte, ce que vous ne sauriez jamais faire en étant frais et dispos. Toujours assez éloigné de la rue Bouterie, mais pourtant il n’y avait pas de bourgeois ; tout au plus, à côté des vrais prolétaires du port quelques familles de petits bourgeois du voisinage. Je compris alors tout d’un coup, comment à un peintre – cela n’arriva-t-il pas à Rembrandt et à beaucoup d’autres ? – la laideur put apparaître comme le vrai réservoir de la beauté, mieux encore comme une montagne fêlée toute remplie d’or resplendissant de la beauté.

Je me souviens spécialement d’une physionomie d’homme d’une bestialité et d’une canaillerie sans borne dont « le pli de la résignation » me toucha tout à coup profondément.

C’étaient surtout des figures d’hommes qui me frappaient. Et le jeu commença de reconnaître dans chaque figure une connaissance. Quelquefois je savais leur nom, quelquefois pas ; l’erreur disparaissait comme elle le fait dans le rêve, c’est-à-dire non pas honteusement et d’une façon qui me compromît, mais d’une manière paisible et aimable comme un être qui a rempli son rôle. Dans ces circonstances, il n’était plus question de solitude. Me tenais-je compagnie à moi-même ? Non, ce n’était quand même pas tout à fait ça. Je ne sais pas non plus si cela aurait pu me rendre heureux à un tel point. C’était plutôt ceci : je devins pour moi-même l’entremetteur le plus adroit, le plus délicat, le plus effronté aussi et je me présentais les choses avec la certitude équivoque de celui qui connaît et qui a étudié à fond les désirs de son client. – Ensuite, le garçon me faisait attendre une éternité. Plus exactement je ne pouvais pas attendre son apparition. J’entrais dans le bar et payais au comptoir. Tout à coup je ne savais pas si le pourboire est d’usage dans un tel bistrot. D’habitude j’aurais donné quelque chose, de toute façon – sous l’influence du hachich, hier, j’étais plutôt un peu avare. De peur de me distinguer par des extravagances, je me distinguais par le contraire.

De même chez Basso. D’abord je fis venir une douzaine d’huîtres. Le garçon voulait que je commandasse la suite en même temps. J’indiquai une spécialité régionale. Il revint pour m’annoncer qu’il n’y en avait plus. Alors je cherchai sur la carte parmi les plats voisins. Je paraissais vouloir commander une chose après l’autre, puis le plat indiqué en face me frappait, et ainsi de suite, jusqu’à ce que finalement j’arrivasse aux hors-d’œuvre. Ce n’était pas seulement par gourmandise que cela se passa, mais par déférence très nette envers les plats que je ne voulais pas offenser en les négligeant. En fin de compte, je tombai sur un pâté de Lyon. « Pâté de lions » pensais-je en riant lorsqu’il fut devant moi sur une assiette et puis avec mépris : « Cette viande tendre de lièvre ou de lapin – ce que cela peut bien être – pour rassasier mon appétit de lion, un lion m’eût semblé plus à propos ». En attendant, j’avais décidé en moi-même que dès que j’aurais fini chez Basso – il était environ 10 h. 30 – j’irais ailleurs faire un second repas.

Mais je veux encore relater mon acheminement vers Basso. Je me baladais sur les quais et je lisais, les uns après les autres, les noms des bateaux qui y étaient amarrés.

Ce faisant une joie incompréhensible me saisit et je souris, à tour de rôle, à la face de tous les prénoms féminins. L’amour décerné à ces bateaux, de par leurs noms, me semblait merveilleux et beau autant que touchant. C’est seulement à un « Aéro II » qui me rappelait la guerre aérienne, que je passai indifférent, de même qu'auparavant, au bar que je venais de quitter, j’avais dû passer sur quelques mines par trop décomposées.

Puis en haut chez Basso les jeux précédents recommencèrent lorsque je regardai vers le bas. La place devant le port était ma palette sur laquelle ma fantaisie mélangeait les données de l’entourage, tantôt comme ci, tantôt comme ça, sans se demander des comptes, comme un peintre qui rêve sur sa palette. J’hésitai à boire du vin. C’était une demi-bouteille de « Cassis ». Un morceau de glace nageait dans le verre. Mais il s’accorda très bien avec ma drogue. J’avais choisi ma place à cause de la fenêtre ouverte par laquelle je pouvais apercevoir la place obscure en bas. Et comme je la regardais de temps en temps, je m’aperçus qu’elle avait une tendance à se transformer avec chaque personne qui y entrait, comme si elle s’adaptait à elle : non en se façonnant à la manière dont elle pouvait apparaître à ce personnage mais plutôt de sorte à faire penser à l’éclat que les grands portraitistes du XVIIe siècle savaient tirer d’une fenêtre ou d’une galerie, selon le caractère du modèle qu’ils faisaient poser devant eux.

Plus tard, je notais en regardant vers le bas : « Les choses deviennent de siècle en siècle plus étranges. »

Ici, je dois dire d’une façon générale que la solitude dans un tel état de griserie a ses revers. Pour ne parler que du physique ; là-bas dans le bistrot du port il y eut un moment où la sensation d’une forte pression sur le diaphragme cherchait à se soulager dans un bourdonnement. Et il n’y a aucun doute que bien des choses belles et convaincantes restent inexpérimentées. Mais d’un autre côté la solitude agit aussi comme un filtre. Ce qu’on écrit le lendemain est davantage un total d’impressions ; la griserie se propage dans la nuit par de beaux contours prismatiques, qui la séparent de la réalité journalière ; elle forme une sorte de dessin, elle est plus attachante. J’aimerais dire : elle crée, en desséchant, une forme de fleur.

On devrait, pour pénétrer plus avant dans les mystères du bonheur de la griserie, réfléchir sur le fil d’Ariane. Quel plaisir dans la simple action de dérouler une pelote ! Et ce plaisir est profondément apparenté à celui de la griserie, comme à celui de la création. Nous avançons ; ce faisant nous découvrons non seulement avec joie les méandres de la caverne dans laquelle nous nous aventurons, mais encore et surtout nous jouissons de ce bonheur d’explorateur avec une autre félicité purement rythmique, comme il s’en trouve dans le déroulement d’une pelote. Une telle certitude : une pelote enroulée avec art, que nous déroulons – n’est-ce pas le bonheur de toute production prosaïque ? Et par le hachich, nous sommes au plus haut degré des êtres à jouissance prosaïque.

La sensation très absconse de bonheur que je ressentis plus tard sur une place voisine de la Canebière, là où la rue Paradis aboutit dans un petit parc, est encore plus difficile à décrire que tout ce qui précède. Par bonheur, je trouve noté sur mon journal la phrase suivante : « On doit puiser avec une cuiller ce qui est égal dans les choses ». Plusieurs semaines auparavant j’avais noté une phrase de Joh. V. Jensen qui disait apparemment une chose analogue : « Richard était un jeune homme qui avait la faculté de sentir tout ce qu’il y avait de similaire dans le monde. » Cette phrase m’avait beaucoup plu. Elle me donne à présent la possibilité de confronter le sens rationnel et politique qu’elle possédait pour moi avec le sens individuel et magique de mon expérience d’hier. Tandis que la phrase de Jensen, pour moi, signifiait en somme que les choses sont, ainsi que nous le savons, perfectionnées techniquement, rationalisées, et que la particularité aujourd’hui ne se trouve que dans les nuances, la nouvelle notion était entièrement différente. C’est-à-dire je ne voyais que des nuances : mais celles-ci étaient égales. Je me concentrais sur le pavé devant moi, qu’une sorte de pommade avec laquelle, pour ainsi dire, on l’avait enduit, avait rendu égal et identique à celui de Paris.

On dit souvent : « Des pierres au lieu du pain ». Ces pierres-là étaient du pain pour ma fantaisie qui tout à coup eut un désir formidable de goûter l’identique de tous les endroits et de tous les pays.

Et pourtant en même temps, je pensais avec un orgueil immense au fait d’être assis à Marseille, sous l’effet du hachich, et combien peu nombreux devaient être ceux qui partageaient ma griserie ce soir-là. Comme je n’étais pas capable de craindre un malheur futur, une solitude à venir ; le hachich restait toujours. Dans cet état d’esprit, la musique d’une boîte de nuit, située à côté, que j’écoutais, jouait un rôle.

G. passa devant moi dans une calèche. C’était une vision, exactement comme auparavant. Il s’était incorporé dans la silhouette d’un voyou du port. Mais il n’y avait pas seulement de connaissances. A ce moment de profond ravissement deux personnes, des bourgeois, des apaches, – qu’en sais-je – passaient devant moi – et je vis Dante et c’était Pétrarque. – Tous les hommes sont des frères.

Ainsi commença une chaîne de pensées que je ne puis plus suivre. Mais son dernier tronçon avait décidément une forme moins banale que le premier et menait, si je ne me trompe, à des images d’animaux.

Sur un tramway qui s’arrêta un instant sur la place où j’étais assis, était écrit : « Barnabé ». Et la triste et cruelle histoire de Barnabé ne me sembla pas mal comme but d’un tramway dans la banlieue de Marseille. Tout ce qui se passait autour de l’entrée du dancing-bar me frappait par sa beauté. De temps en temps, un chinois en pantalon de soie bleue et en veste de soie rose éclatant en sortait. C’était le portier. Des filles se montraient dans l’ouverture de la porte. Je ne ressentais aucun désir. Il était amusant de voir arriver un jeune homme avec une jeune fille en robe blanche et de ne pouvoir m’empêcher de penser immédiatement : « Voilà qu’elle a réussi à s’échapper de l’intérieur en chemise de nuit, et il la ramène maintenant. »

Enfin j’étais flatté à la pensée d’être attablé ici au centre de toutes les débauches et avec « ici », je ne pensais pas à la ville même, mais au petit coin pas très riche en événements où je me trouvais. Mais les événements se présentaient d’une telle façon que leur seule apparition me touchait comme avec une baguette de fée et que je fus plongé dans un rêve devant eux. Dans des heures semblables, les hommes et les choses se comportent comme les personnages et les objets faits en moelle de sureau qu’on place, sous un verre, dans une boîte aux parois métalliques et qui, électrisés par un frottement d’un chiffon de cuir contre le verre, se doivent connaître les positions les plus extraordinaires, les uns par rapport aux autres.

J’appelais la musique qui chaque fois s’enflait de nouveau pour diminuer ensuite, les baguettes de paille du jazz. J’ai oublié sous quel prétexte je me permettais de marquer la mesure avec le pied. Cela va contre mon éducation et ne se faisait pas sans une discussion intérieure.

Il y avait des moments où l’intensité des impressions acoustiques chassait toutes les autres ; surtout au petit bar, tout disparut soudainement dans un bruit de voix et non pas dans celui de la rue. Ce bruit de voix avait ceci de particulier qu’il me semblait sonner comme du dialecte, c’est-à-dire que les marseillais ne parlaient pas un français assez pur à mon gré. Ils en étaient tous restés au degré du dialecte. Le phénomène de distance si bien formulé par Kraus : « Plus on regarde de près un mot, plus il vous semble vous regarder de loin », semble aussi se rapporter à l’optique des choses. En tout cas, je trouve parmi mes notes, celle-ci d’étonnement : « Comment les choses savent tenir bon aux regards ! »

Et puis c’était l’envol de mon ivresse, dont je sentis le frisson en repassant par la Canebière.

Ce n’était pas loin du premier café de la soirée, dans lequel le bonheur d’amour que me procura la contemplation de quelques franges gonflées par le vent, me donnait la preuve que le hachich avait commencé son œuvre. Et quand je me rappelle cet état, je serais enclin de croire que le hachich sait convaincre la nature qu’elle doive nous faire don, d’une façon moins égoïste, de cette dépense de soi que connaît l’amour. Car si, dans le temps où nous aimons, notre vie passe comme des pièces d’or par les doigts de la nature qui ne peut pas les retenir et les laisse glisser, engendrant ainsi une vie nouvelle, c’est ici qu’elle nous jette, sans rien espérer, ni rien attendre, à pleines mains dans la vie.